- コロナ禍で婚姻数、妊娠届け出数共に大幅に減少し、2022年は少子化のペースが一層進むとみられる。今後もし少子化が解消される時代が来ても、労働人口減少に効果を発揮するのは20年後である。即効性が期待されるDXも万能薬ではないため、新たに期待されるのが「男女共同参画」である。

- 世界の中で日本のランキングは121位と低く、直近2年で11ランクダウンとむしろ後退している。3分の2世帯が共働きとなった現在でも、家事(無償労働)の殆どは女性が担当している。共働きの実態も、日本の女性は非正規労働が多く、特に35~54歳では男性の5倍に達する。

- 日本の上場企業3730社の中で、管理職の女性比率が50%を超える企業は僅かに10社である。上位に入る企業の殆どは従業員も女性が多い業界(美容や接客など)で、単純に評価はできない。

- 理工系は女子学生が少ないことから業選択の幅を狭め、男女の収入格差にも繋がっている。例)高収入のIT分野は女性比率が2割強、研究者の女性比率は2割以下、世界的みても極めて低い。

- 政府は法律作りと10兆円の予算で旗を振るが、実体は改革よりも社会福祉、現状維持が精一杯。5年前に政府が掲げた「2020年、女性管理職20%」は6%に留まり、目標を大きく下回った。現在、経団連が10年後の再チャレンジを表明、企業の賛同を集め、好スタートを切っている。

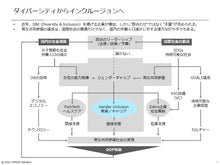

- 近年、インパクト投資やクリーンエネルギーが注目されるのは、収益による活動の正当化である。男女共同参画も同じで、580万人の労働力を増やし、10年で約180兆円のGDP効果が期待できる。SDGsをブランディングのコストから、新たな収益機会と考える発想の転換が求められるだろう。

レポート形式:PDF (9.2MB)

元データ:PowerPoint、74スライド、A4サイズ